Oggi iniziamo ad analizzare i singoli elettroliti, che ritroviamo nei più comuni profili biochimici, partendo da: sodio e potassio.

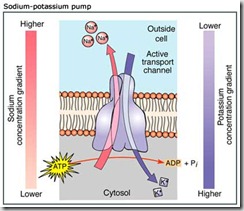

Il sodio (Na+) è il catione più rappresentato nel fluido extracellulare (ECF), mentre il potassio (K+) è maggiormente presente nel comparto intracellulare (ICF). Parlando in termini quantitativi abbiamo mediamente: 140 mEq/L di Na+ e 4 mEq/L di K+ nell’ECF e, all’opposto, 10 mEq/L di Na+ e 140 mEq/L di K+ nell’ICF.

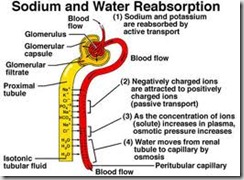

Il volume e la tonicità (movimento tra i compartimenti) dei fluidi corporei dipendono in gran parte dall’equilibrio tra acqua e sodio. In questo un ruolo cruciale lo giocano i reni in grado di regolare l’introduzione e l’escrezione tanto di acqua quanto di sali dal corpo e di garantirne una riserva adeguata quando, per qualche motivo, il loro apporto è ridotto. Il Na+ , inoltre, essendo il catione maggiormente presente nel compartimento extracellulare, è responsabile del mantenimento dell’ elettroneutralità tra i vari ioni: la somma delle cariche di tutte le particelle presenti nell’ECF e nell’ICF deve essere zero ovvero neutra.

L’aumento di concentrazione del sodio nel plasma viene definito: ipernatremia e può avvenire o per perdita eccessiva di acqua o per ritenzione anormale del sodio stesso. Tra le cause di ipernatremia si possono annoverare: perdite gastroenteriche di acqua (da vomito e diarrea), ingestione inadeguata della stessa (deprivazione), aumentata perdita di fluidi (febbre, ustioni gravi, colpi di calore), diabete, insufficienza renale cronica, eccessiva ingestione di sale o somministrazione di soluzioni saline intravenose ,utilizzo di diuretici e iperaldosteronismo. La presenza di un eccesso di sodio nell’ECF provoca un richiamo di fluidi dal comparto intracellulare con gravi conseguenze biochimiche.

All’opposto, la riduzione della concentrazione di Na+ viene definita iponatremia. Questa condizione non da segni clinici evidenti finché la perdita non diviene cospicua (meno di 125mmol/L) con segni anche molto pericolosi tra cui l’edema cerebrale. Cause di iponatremia sono: un’eccessiva sudorazione, l’iperglicemia, problemi renali con perdita di sali, sequestro di fluidi in compartimenti non appropriati (rottura della vescica, peritoniti, pancreatiti), insufficienza cardiaca congestizia con edema, eccesso di diuretici, polidipsia (eccessiva assunzione di acqua) e eccesso di ormone antidiuretico.

Il potassio (K+) , come già accennato, è presente principalmente a livello cellulare ed mantenuto in tale posizione da un meccanismo chiamato “pompa sodio-potassio” che garantisce la permanenza dei due cationi nei comparti di competenza. Il K+ viene introdotto nell’organismo attraverso il cibo ed eliminato prevalentemente grazie ai reni ed in misura minore col sudore e le feci.

La riduzione della normale concentrazione di potassio è definita ipocalemia e tale condizione può derivare da varie cause: riduzione della normale ingestione,perdita gastro enterica (vomito e/o diarrea), insufficienza renale cronica, somministrazione endovenosa di fluidi contenenti potassio che alterano l’equilibrio Na+-K+, eccesso di diuretici, aumento di aldosterone (responsabile dell’escrezione renale di K+), acidosi tubulare renale e, ancora, diabete mellito tratto con insulina.

L’ipercalemia, ovvero l’aumento di K+ rispetto al normale range, è imputabile a carenza di aldosterone, ostruzione a livello di uretra, patologie renali che riducono la diuresi e acidosi metabolica. L’organo che maggiormente risente dell’alterazione nella concentrazione di K+ è il cuore: l’ipercalemia provoca bradicardia, blocco atriale e fuga ventricolare, mentre l’ipocalemia può predisporre a tachiaritmie.

Nel prossimo capitolo dedicato agli elettroliti ci occuperemo del fosforo e del calcio. Continuate a seguirci sul Tgvet.

Articolo a cura della Dr.ssa Martina Chiapasco, Clinica Veterinaria Dr.Borgarello

Se ti è piaciuto l’articolo, iscriviti al feed o alla newsletter per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti di TGVET.net.

Lascia un commento per dire la tua o per chiedere informazioni